混凝土的腐蚀机理

混凝土因其抗压强度高、价格低廉、原料来源丰富等优点而被广泛应用于民用建筑、道路以及桥梁等工程中,是现代建筑中最主要的结构材料。

然而由于其非均匀多孔的结构特性,混凝土易被氯离子、硫酸盐、微生物等侵蚀而诱发结构破坏和承载力降低等现象。

物理腐蚀

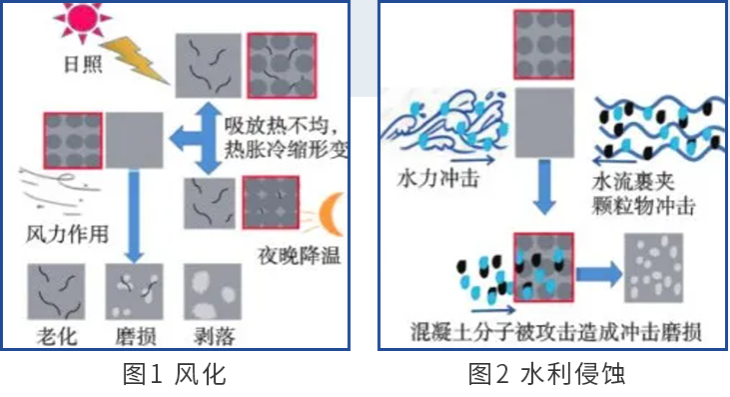

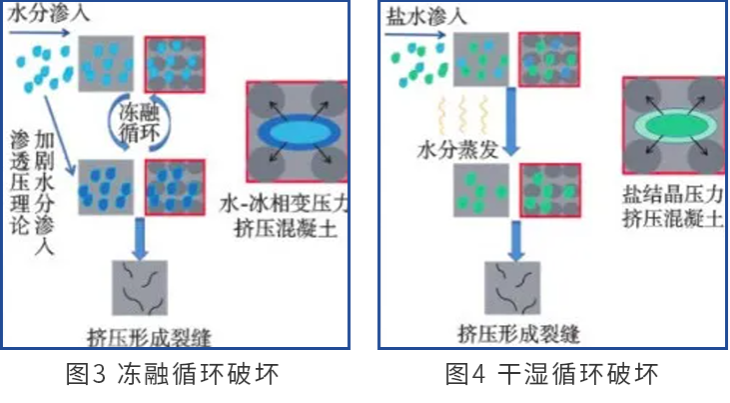

物理腐蚀是指在没有化学反应发生时,混凝土的某些成分发生物理性溶解或膨胀,从而引起其结构破坏、强度降低的现象。常见的物理腐蚀形式包括风化作用(图1)、水力侵蚀(图2)、冻融循环破坏(图3)以及干湿循环破坏(图4)等。

风化作用

风化是最常见的混凝土腐蚀类型,混凝土不是热的良导体,昼夜交替伴随的温度变化使其表层与内部受热不均匀,继而诱发表层不断产生膨胀或收缩。风力作用加剧混凝土出现老化、表面磨损以及剥落等现象。

水利侵蚀

水力侵蚀是指在雨污水、河水冲刷下造成混凝土构筑物的腐蚀现象。一方面,水流的动能会对混凝土造成冲击损坏;另一方面,水流裹杂的固体颗粒物(碎石、泥沙等)通过滚动摩擦会造成混凝土的表面磨损。

冻融循环破坏

长期处于潮湿环境中的混凝土微孔隙中会存在少量的水分,水-冰循环作用产生的周期性相变压力会挤压混凝土,导致混凝土产生不可逆的冻害损伤。当混凝土毛细孔中水分结冰膨胀后,剩余溶液的浓度由于水含量的降低而升高,浓度差使表层水向混凝土内部迁移,从而加剧冻融循环的破坏程度。

干湿循环破坏

在盐水干湿循环环境下(如盐渍土地区、海水浪溅区),当表面水分蒸发干燥时会出现盐结晶现象,从而对混凝土的孔壁造成极大的结晶压力,形成不可逆膨胀。在干湿循环情况下,盐结晶-溶解交替进行,结晶压力反复、持续作用,从而引起混凝土开裂。

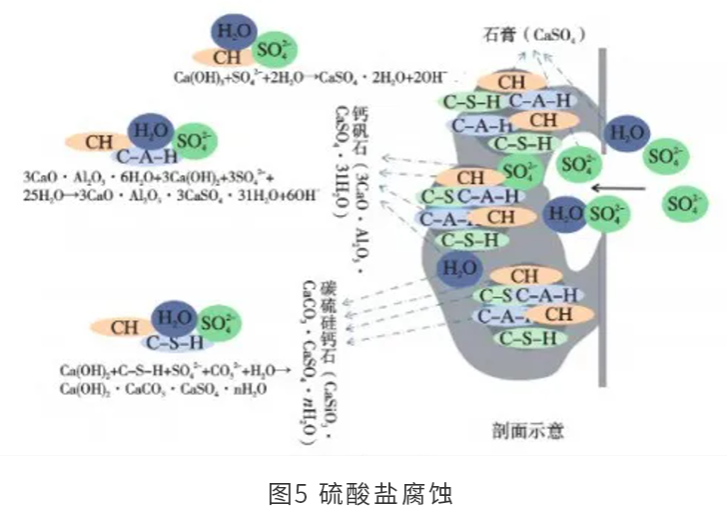

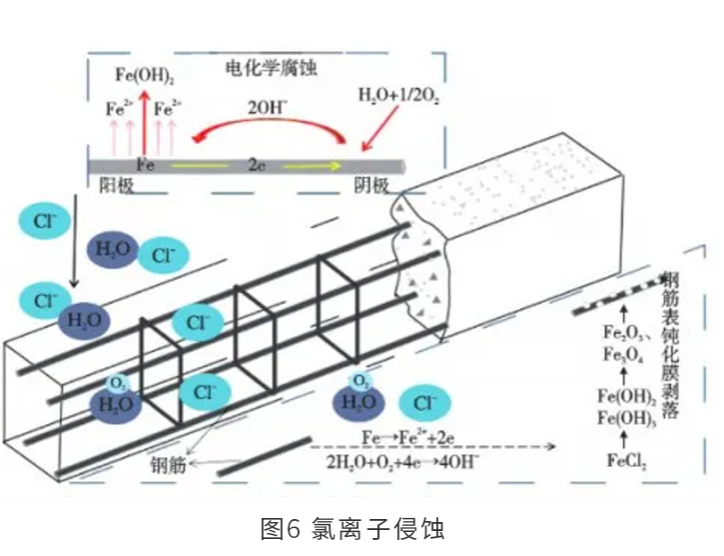

化学腐蚀

化学腐蚀是指混凝土的组分与外界腐蚀因子通过化学反应产生新的有害物质,从而导致混凝土的结构受损。常见的化学腐蚀形式包括:硫酸盐腐蚀(图5)、氯离子侵蚀(图6)、碳化现象(图7)以及氢离子(H+)腐蚀(图8)等。

硫酸盐腐蚀

硫酸盐是水环境中最常见的阴离子之一,虽对钢筋的锈蚀作用很弱,但与水泥水化产物中的水化硅酸钙(C-S-H),氢氧化钙(C-H),水化铝酸钙(C-A-H)极易发生化学反应。反应生成石膏、钙矾石、碳硫硅钙石等膨胀性产物,导致混凝土结构产生较大的内应力而引起破坏。

氯离子侵蚀

氯离子不能腐蚀混凝土中的水泥浆砂和粗骨料,但其会导致钢筋骨架的锈蚀。这种现象常在海洋环境中的钢筋混凝土中发生。

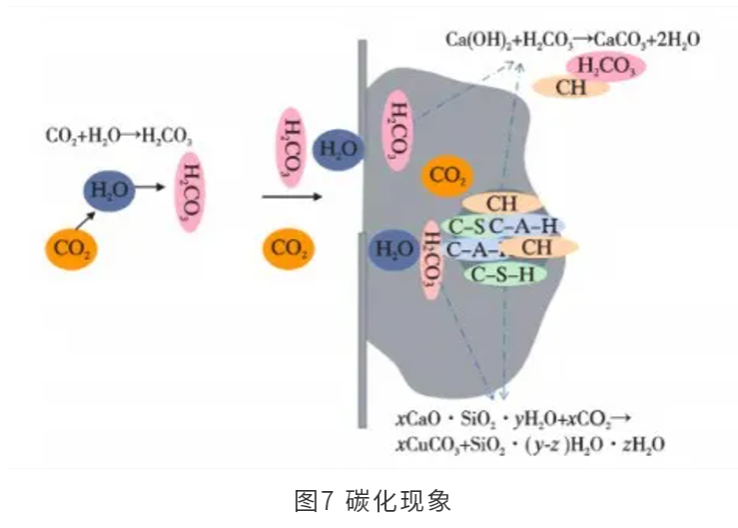

碳化现象

在水泥水化过程中,混凝土内部形成微孔隙,外界的二氧化碳通过孔隙向混凝土内部扩散,最终溶解于孔隙中的液相,随后与水泥水化产物发生碳化反应生成碳酸钙,从而影响混凝土的力学性能和耐久性。

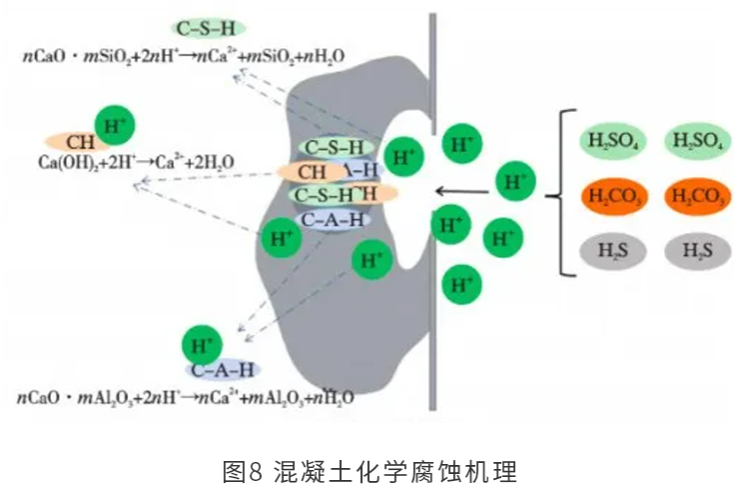

氢离子腐蚀

当混凝土表面接触酸雨或其他酸性介质时,H+首先与混凝土中的Ca(OH)2发生中和反应,引起固相水化硅酸盐和水化铝酸盐水解溶出,导致混凝土的强度下降。值得注意的是,H+腐蚀一般会伴随着硫酸盐侵蚀、碳化现象等一起出现。

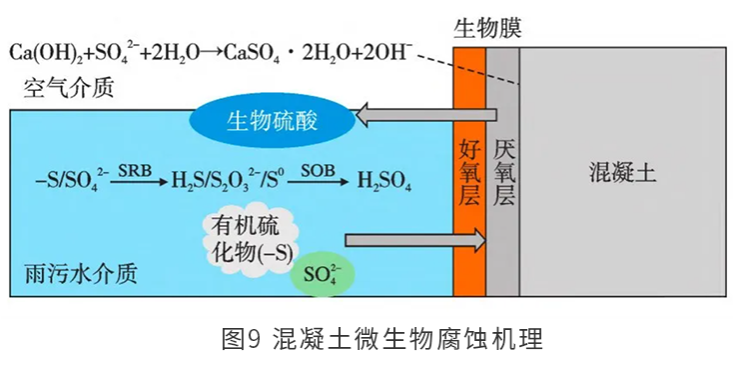

微生物腐蚀

混凝土的微生物腐蚀大多发生在雨污水环境中,主要由微生物介导的硫酸盐还原和再氧化过程所驱动的。如图9所示。

从图9可知,在排污管道底部的厌氧环境下,硫酸盐还原细菌(SRB)将无机硫化合物、有机硫等还原为H2S;在好氧环境下,硫氧化细菌(SOB)将H2S及其他硫化合物(如S2O32-和S0)生物氧化为硫酸,与混凝土中的Ca(OH)2等水泥碱性成分反应,生成CaSO4、SiO2胶体等。进一步地,CaSO4与混凝土中的水化物反应生成钙矾石,伴随生成物的体积膨胀,混凝土出现开裂现象。